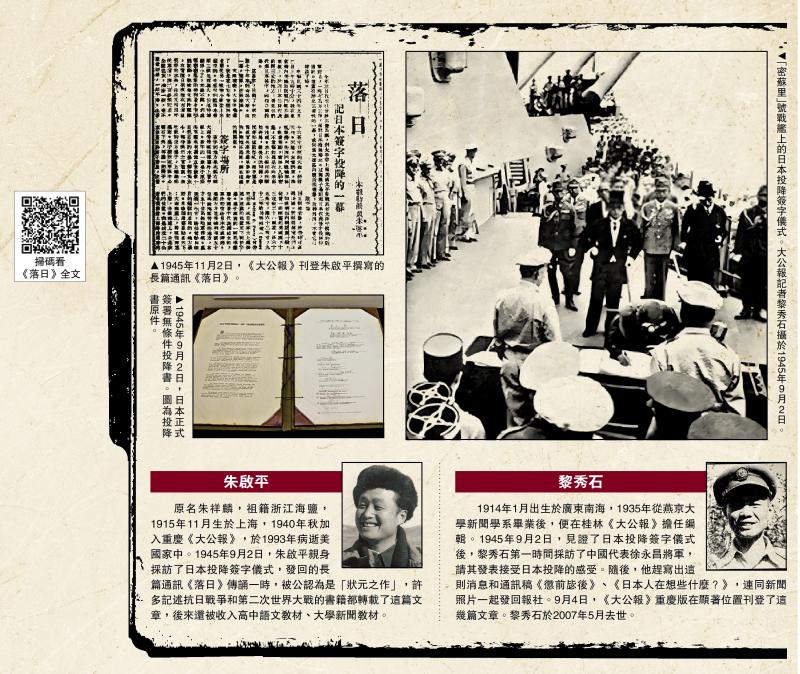

图:“密苏里”号战舰上的日本投降签字仪式。大公报记者黎秀石摄于1945年9月2日。

岁月长河奔腾不息,但历史记忆永不褪色。“日本投降矣!”1945年8月15日《大公报》版面五个超大号铅字力透纸背。同年9月2日,大公报记者朱启平、黎秀石在东京湾的“密苏里”号军舰上,见证日本代表签字投降。胜利的消息传来,中华大地沸腾了,中国人民沉浸在无比喜悦之中。

80年后的今天,大公报记者访问朱启平、黎秀石的后人,回溯两位新闻前辈现场目睹日本代表签字投降的历史瞬间,重温抗战胜利日到来的荣耀时刻。

正如朱启平在《落日》结尾所写:“旧耻已湔雪,中国应新生。”眺望前方,强国建设、民族复兴伟业已经展开壮美画卷并呈现出无比光明的前景。

9月1日午后,烈日把佛山禅城的马路照得发白,大公报记者循着地址走进小区,带着岁月痕迹的铁门吱呀推开,书香混着檀香迎面扑来。藤椅上,九旬的黎秀煊老人抬眼一笑,像等了记者80年。案头摊开的是他堂哥黎秀石所著的《见证日本投降》一书。

一片乌云相助 留下中国受降瞬间

“那天上午,我五伯父的位置正对太阳,他很担心拍不到照片。下一瞬间,一片乌云飘来,替他挡了光,他赶紧按下快门。就这两张,留下了中国代表在‘密苏里’号上签字受降的瞬间。”黎秀煊翻开书籍,其子黎其森在他的指引下将当年的现场细节娓娓道来。说到这里,两人又忽然停住,像听见了1945年9月2日九点十八分的钟声。

“父亲晚年常说,九点十八分的钟声在‘密苏里’号上又响了一次。”电话那端,跨越十二个时区,朱启平之子朱开宇的声音从大洋彼岸传来。随着朱开宇的回忆,年轻的朱启平在军舰上铺开稿纸,钢笔沙沙写下《落日》的情景,恍如眼前。

“一九四五年九月二日上午九时十分,我在日本东京湾内美国超级战舰‘密苏里’号上,离日本签降代表约两三丈的地方,目睹他们代表日本签字,向联合国投降。”1945年9月2日,30岁的大公报记者朱启平登舰亲眼见证日本投降,并写下了中国新闻史上的知名长篇通讯《落日》。朱开宇回忆:“父亲老年时回忆自己的记者生涯,亲身参与‘密苏里’舰上举行的日本投降仪式,亲眼见证了中国人民和世界反法西斯阵营的最后胜利,是他的高光时刻。”

1945年8月15日,日本宣布投降,朱启平随首批舰队进入东京湾。1945年9月2日,他登上“密苏里”号战舰,亲眼见证日本投降仪式。说起这段往事,朱开宇也无比自豪:“当时登舰的共有三名中国记者,父亲和黎秀石均来自《大公报》,另一位是中央社的曾恩波,他们都是燕京大学新闻系的同窗。父亲当晚在横须贺港中停泊的军舰上写下《落日》,民族正义的激情,深厚的国文、记者功底,再加上历史的际遇,使这篇报道脱颖而出。”

《落日》灵感源自手表指向“九点十八分”

朱启平也曾这样表述《落日》的由来:“想到世界各国有那么多记者在场,这篇文章一定要写好,而且要写出中国人民的风格来。受降仪式结束时,我一看手表九点十八分,九一八!我的心几乎要跳出来。这一灵感使我捕捉住中华民族的感情,写了《落日》。”

朱开宇动情地告诉记者,由于父亲常年奔波在外,虽然一直以来与父亲聚少离多,而且总是以“严父”的形象出现在子女面前,但在他的印象中,“父亲是一位好记者、好父亲、好中国人。”他说:“父亲一生都坚持,记者要独立思考、说真话。他是这么想的,确实也是这么做的。”

1993年9月,病榻中的朱启平仍心系祖国,感叹道:“我们的国势犹弱,问题仍多……”1993年11月12日,朱启平逝世,享年78岁。可以告慰先生的是,如今的中国,已屹立于世界东方,国力昌盛,人民富足,军威雄壮。GDP总量稳居全球第二,科技强军步伐铿锵,航母列阵、东风凛冽,铸就捍卫和平的坚强盾牌。中华民族正以自信从容的姿态,迈向伟大复兴的新征程。

80年弹指,山河已无恙,而铅字仍在纸上发亮──旧耻已湔雪,中国应新生。